top of page

多様な性(※このページは、展示当時の内容のまま掲載��しています)

性のあり方について

性別は、「体が男性か」、「体が女性か」だけで考えられがちですが、性のあり方(セクシュアリティ)には、いろんな視点があります。

・「体の性」

・「心の性」(性自認などとも言われます)

・「好きになる性」(性的指向などとも言われます)

・「表現する性」

※これに当てはまらないと思う人もいます

いろいろな性の形

「好きになる性」(性的指向)による分類

レズビアン(女性同性愛者)

「心の性」が女性で、「好きになる性」が女性の人を指します。

ゲイ(男性同性愛者)

「心の性」が男性で、「好きになる性」が男性の人を指します。

バイセクシュアル(両性愛者)

「好きになる性」が男性の時もあれば、女性の時もある人を指します。

恋愛感情を強く感じない人(無性愛などと呼ばれます)や、性別やセクシュアリティなどによらず好きになる人(全性愛などと呼ばれます)、好きになる性がよくわからない、まだ決められない(クエスチョニングと呼ばれることがあります)などの人もおられます。

「心の性」(性自認)による分類

トランスジェンダー

「体の性」と「心の性」が一致しない人、違和感をもつ人などを指します。

性別が中間的と思う人、男性や女性に当てはめられたくない、よくわからないなどの人もおられます。

性別の不一致感や違和感から治療や手術を希望し、医療機関で医師による診断を受けた際の診断名を、性同一性障害といいます。

性的少数者(性的マイノリティ)とは

体と心の性が一致し、異性を好きになる人から見て、それに当てはまらない人を「性的少数者(性的マイノリティ)」などと呼ぶことがあります。

LGBTとは

その代表的なレズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーの4つのアルファベットの頭文字をとって、LGBTと呼ぶことがあります。

※これまで見てきたように、性的少数者にはLGBT以外の人もおられます。それを表現するために、LGBTsやLGBTQ、クィアなど、様々な呼び方も存在します。

※ホモやレズ、オカマ、オネエ、おとこおんな などの呼び方は、差別的に感じる人もいますので、ご注意ください

性の多様性の象徴

性別は「男性か」「女性か」の二者択一ではなく、「心の性」や「好きになる性」などのグラデーションの組み合わせで考えることができます。

人の数だけ、性の形、グラデーションは異なるのではないでしょうか。

6色のレインボー(赤・橙・黄・緑・青・紫)

その多様な性の形の象徴として、6色のレインボーが用いられることがあります。

このレインボーは、1978年のアメリカ、サンフランシスコで用いられた8色のレインボーを起源としているという説があるそうです。

プライドパレード

性的少数者や支援者が集まりパレードをする催しが、世界各地にも、日本国内にもあります。

誤解と偏見

LGBT(性的少数者、性的マイノリティ)に対する誤解や偏見はありませんか?

LGBTは趣味嗜好? 性癖? 同性愛は異常? 病気? 伝染する? 変質者? 性に奔放?

残念ながら、このように思っておられる方も多いと思いますが、これらの認識は適切ではありません。

しかし、依然として誤解や偏見があります。

この章では、いくつかの例を見てみましょう。

LGBTは趣味嗜好? 性癖?

多くの人が自然と異性を好きになるように、好きになる対象(性的指向ともいいます)や自分自身で認識する性別(性自認ともいいます)は、自分で意図して選んだものではなく、自然なものです。

同性愛などを趣味や嗜好、性癖として扱うことは適切ではありません。

同性愛は異常? 病気?

1990年、WHO(世界保健機関)は同性愛を疾病項目から削除し、1992年「同性愛は治療の対象ではない」と宣言しました。

日本の当時の厚生省や日本精神神経学会も、その見解を踏襲しました。1994年、当時の文部省は性非行から同性愛を削除しました。このように、現在、同性愛は疾患とされてはいません。

LGBT=オネエ?

メディアで見かける『オネエ』の人たちは、LGBTのごく一面を表しているに過ぎません。

・LGBTの人はみんなオネエキャラのような言葉づかいや服装をするわけではありません。

・また、同性愛者は異性になりたいわけではありません。

・オネエと呼ばれる人の中にも、同性愛者やトランスジェンダーの人など、いろんな人がおられます。

性同一性障害=同性愛?

性同一性障害とは、体の性(生物学的な性)と心の性(性自認)に不一致感や違和感をもち、医師から診断された時の診断名です。

同性愛とは、恋愛や性愛の対象(性的指向)が同性に向く人のことをいいます。

混同しやすいですが、「性自認」と「性的指向」は異なるものです。

少しだけ誤解や偏見の例を見てきましたが、皆さん、いかがでしたか?

まだまだ、同性愛や性同一性障害などを、自分で意図的に選んだ趣味の一つのように思っておられる方も多いと思います。

そして、同性愛と聞くと、すぐに性的なイメージを想像する方もおられるでしょう。

しかし、多くのLGBTの皆さんは、今日もごく普通に生活をしておられます。

誤解や偏見が少しずつでも減っていくことで、多くの人が住みよい社会になっていけばと思います。

皆さんのご協力をこれからもよろしくお願いいたします。

身近にいる?

LGBTはどれくらいいるの?

同性が好きな人や、体と心の性に違和感や不一致感をもつ人などの性的少数者(LGBTなどとも呼ばれます)は、どれくらいいるのでしょうか?

全国規模で正式な統計調査が行われていないため、実際の割合や実数を把握することはできませんが、民間企業などによるアンケート調査結果がいくつかあります。

2015年に発表された電通ダイバーシティ・ラボによる「LGBT調査2015」によると、LGBTは7.6%とされます。

13人に1人の割合です。

じゃあ、富山には?

仮に5%として計算すると、富山県内にLGBTの皆さんはどれくらいおられることになるでしょうか?

県の人口106万人に5%をかけると、約5万人になります。

これは、県内の魚津市や氷見市などの人口と、ほぼ同じくらいになります。

計算してみよう!

・皆さんの学校や職場は、何人おられますか?

・お子さんのクラスは、何人学級ですか?

・それに5%をかけると、何人くらいになるでしょうか?

5%とすると20人に1人です。意外と皆さんの身近にもおられることになると思います。

しかし、多くの皆さんは、身近には「いない」、「いなかった」とお答えになる方がほとんどだと思います。

それは、なぜでしょうか?

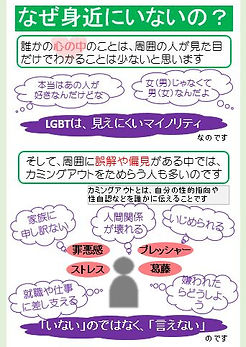

なぜ身近にいないの?

見えにくいマイノリティ

性的少数者の割合を5%とすると、富山県内にも約5万人いると計算できます。しかし、なぜ皆さんの身近にいないのでしょうか?

誰かの心の中は、周囲の人が見た目だけでわかることは少ないと思います。

「本当は同性の人が好きなんだけどな」

「私は自分を女性(もしくは男性)じゃなくて、男性(もしくは女性)と思ってるんだけどな」

LGBTなどの人たちは、見えにくいマイノリティといえると思います。

「いない」のではなく、「言えない」

そして、周囲に誤解や偏見がある中では、自分のことを言えない(カミングアウトできない)人が多いのです。

もし誰かに伝えた時に、「相手から嫌われたらどうしよう」、「仕事が続けられるだろうか」、「いじめられるんじゃないか」、「家族に申し訳ない」。

様々な想い、葛藤、プレッシャー、罪悪感などを感じている人もいます。

LGBTなどの人たちは、見えにくい存在で、かつ自分のことをなかなか言いだせない中にいて、皆さんの身近にはいないように見えるのです。

地方都市(富山)の特徴は

地方都市のLGBT

LGBTなどの性的マイノリティの人たちは、見えにくいマイノリティであり、周囲の誤解や偏見のために、言えにくい状況であることを説明してきました。

そのような状況は、都会と、富山などのような地方都市で差はあるのでしょうか。

地方都市は、都会と比べて

・人口が少ない

・住んでいる人の年齢構成が異なる

(情報の伝達・収集方法の差、世代による価値観の差)

・狭くて濃い人間関係

(家族が近くに住んでいる、ご近所づきあい)

などの差が挙げられると思います。

そのような要因による地方都市のデメリットは、

①活動団体や講演会などが少ない

②都会の情報が伝わりにくい

③世間体や家族制度を重んじる傾向がある

といったことが考えられると思います。

デメリットか、メリットか?

地方都市では、上記のような理由で、LGBTなどの性的マイノリティの皆さんは、なかなか声を上げづらい、自分らしく生きられないと感じている人が多いのではないでしょうか。

その結果、周囲の人もLGBTと接する機会や考える機会がなく、誤解や偏見がなくならないというスパイラルになっているのかもしれません。

しかし、上記①は、地方都市での活動の価値が高いということでもあります。

多くの講演会が催される都会に比べ、地方での講演会開催はメディアでも取り上げられる機会が多く、情報の価値もあります。

そして、③のような狭くて濃いコミュニティだからこそ、身近な人やお会いする人にLGBTを知ってもらうことで、より強いサポートが得られる可能性もあります。

地道に知ってもらう活動を積み重ねていくことで、地方のつながりを生かした、都会にはない活動になっていくのではないかと感じています。

困っていること

性的少数者の社会的困難

・誤解や偏見があること

・正しい情報が伝えられていないこと

これらの原因により、LGBTなどの性的少数者の方は、生活上、困っていることがあります。

主なものとして、「自分を偽らなければいけない」「周囲の視線が気になる」「人間関係が築けない」「将来の不安」、以上の4つを挙げてみました。

その結果、不登校やいじめ、離職、うつや自傷、自殺念慮などを経験する人もおられます。

性的少数者は見えにくい存在であることから、その困難さも表面化しづらい現状があるといえます。

この章では、LGBTなどの性的少数者、性的マイノリティの人たちがどんなことに困っているのかを知っていただき、私たちひとりひとりが何をしていけるのか考えていきます。

カミングアウトの難しさ

カミングアウトとは、自分の秘密を誰かに伝えることです。

性的少数者の皆さんの多くは、自分の性的指向(誰が好きか)や性自認(心の性)などを誰かに伝えることの難しさを感じています。

特に、自分の親へのカミングアウト率が低いというデータがあります。

親が子を想う気持ちとして、「子どもには幸せになってほしい」という願いがあると思います。しかし、その”幸せ”とは、多くの場合、”異性と結婚して子供を授かり、家庭を築く”ということではないでしょうか。

性的少数者の人たちは、このような親の気持ちや期待が、逆にプレッシャーになります。

「同性が好き」って伝えたら、どう思うだろうか。

「自分は女性(もしくは男性)じゃなくて、男性(もしくは女性)だ」と言ったら、理解してくれるだろうか。

・性的少数者であるがゆえに、異性と結婚ができない。

・孫の顔を見せられない。

・親に嘘をついているつらさ。

・余計な心配をかけたくない。

・これからも親子として関係を続けてくれるだろうか。

身近な人だからこそ、伝えることに不安や葛藤があります。

親・家族の気持ちは

もしあなたのお子さんが性的少数者だったら、どう思いますか? お子さんからカミングアウトされたらどうしますか?

きっと驚かれると思います。頭の中が真っ白になるかもしれません。

「自分の育て方が悪かったのだろうか」

「そんなのは気のせいで、すぐ治るはず」

「世間様に知られてはいけない」

いろんな想いが湧きおこるかもしれません。

しかし、本人がこれまでずっと悩んできたことにも想いを馳せてみてください。世間の誤解や偏見の中で、苦しんできた当事者もたくさんおられます。もし、お子さんからカミングアウトされたとしたら、それはあなたを信頼していることでもあります。

まずは、頭ごなしに否定することなく、相手の気持ちを受け止めてあげてください。話してくれたことに対して、感謝の気持ちを伝えてください。そして、子にとっても親にとっても、カミングアウトで終わりではありません。そこからお互いの気持ちを整理し合いながら、対話をしながら、それぞれの幸せな人生に向かっての歩みが、また始まってゆくのです。

トイレの葛藤

トランスジェンダーの人は、「トイレに行く」ということだけでも悩みを抱えている人がいます。ある調査によると、トランスジェンダーの人の職場における困難として、排泄障害を挙げた人が27%にものぼりました。

この困難はどのようなものなのでしょうか。例を挙げて考えてみましょう。

例えば、『体が女性で心が男性』の人の場合

女性用トイレでは、異性の人が周りにいるという中でトイレをしなくてはなりません。

また、男性用トイレでは、自分が女性だと思われたらどうしようといった不安があります。

多目的トイレを利用すると、かえって目立ってしまう。

皆さんはこのような気持ちを想像したことはありましたか? トイレといった、ごく日常的な事柄においても、苦痛を感じている人がいます。

したがって、

なるべくトイレに行く回数を減らせるように水分摂取を控える

同級生が使うトイレは入れないので遠くのトイレまで行く

会社のトイレではなく近くのコンビニまで行く

そのような苦労をして毎日の生活をしなければならない人がいます。とても切実な問題です。

わたしには何ができるかな

ここまで、LGBTなどの性的少数者、性的マイノリティの人たちの困難なことを見てきました。もしかしたら、「何か協力したい!」と思われた方もおられるかもしれませんね。

(そのような方を、支援者、理解者という意味でアライと呼ぶことがあります)

そのような人たちが、何か協力できることはあるでしょうか?

いくつか例を挙げてみました。

知る(理解の促進)

・性的少数者が皆さんの身近にいることを知る

・性的少数者に対する誤解・偏見をなくす

(例)「関連図書を読む」「関連映画を見る」「講演会に参加する」

社会の中には、性的少数者への誤解や偏見がまだまだあります。それを少しずつでも減らしていくことが大切だと思います。

対話する(知識⇒経験)

・実際に性的少数者の人に会い、互いを知る

(例)「関連のイベントに参加する」「レインボーグッズを使う」

実際に性的少数者の人に会っても、何を話せばいいかわからない、壁を感じるという方もおられるでしょう。

でも、性的少数者の人に会ってみると、「自分たちと何ら変わらない人たちだ」そんな印象をもつ方もいると思います。

皆さんと性のあり方は多少違うかもしれませんが、みんな、皆さんと同じ人間なのです。腫れものを扱うような感じではなく、趣味の話や将来の話、悩んでいること、いろんな話をしていただければと思います。わからないことは、素直に、失礼のない形で聞いていただければよいと思います。

※ただし、アウティングには気をつけてください。

アウティングとは、本人の了承なしに、その人の秘密を他の人に漏らすことを言います。

特に本人のセクシュアリティ(性自認や性的指向など)を第三者に勝手に漏らすことは、その人の心理的な不安を増大させること、家庭や学校、職場などの居場所を失わせることにもつながるなどの可能性があります。

基本的なこととして、お会いした人の個人情報は本人の了承なしに漏らさないことが大切だと思います。

学校や職場で

皆さんの学校や職場で何かを変えていくには、どんな方法があるでしょうか? いくつか例を挙げてみました。

伝える(理解の促進)

・多様な性や誤解・偏見について知ってもらう

・同僚や友人などの理解者、支援者を増やす

(例)「啓発パンフレットの配布」「啓発ポスターの掲示」「社内や学内の勉強会、研修会を実施」

学校や職場で、性的少数者に対する配慮を進めることは、性的少数者の人だけでなく、いろんなマイノリティの方にとっても意味のあることだと思います。

学校にも職場にも、お客様にも性的少数者が「いる」という認識を共有できれば、何かを変えていく一歩になるのではないでしょうか。

変える(知識⇒実践)

・性的少数者をはじめとした様々な人たちが過ごしやすい学校、職場となるように、仕組みやルールを変える

(例)「関連図書の設置」「校則や社則、福利厚生などの見直し」「制服・服装や色分けの自由選択」「書類の不要な性別欄を削除」「誰でも使えるトイレの設置」「相談窓口の設置」

仕組みや設備を変えるということは時間も費用も労力もかかります。

関連図書を置く、ポスターを掲示するといったことから始められるのもよいかもしれませんね。

家族のカタチ

皆さんにとって、家族とは?

皆さんにお聞きします。皆さんにとって家族とは誰ですか? 親や子ども、パートナー、ペット、職場の同僚、育ての親、いろんなお答えが返ってきそうですね。近年、家族を取り巻く話題として、次のような言葉を聞かれたことはありますか?

「熟年離婚」「シェアハウス」「ステップファミリー」「イクメン」「イクボス」などなど。

2015年、「同性パートナーシップ」という言葉をお聞きになった方もおられると思います。また、国内の企業でも性的マイノリティの人を対象とした物やサービスが増えてきています。

同性パートナーを家族として扱うようになることや、「男性は仕事、女性は家事・育児」といった古くからある考えが変化していることは何を意味しているのでしょうか。

今後、家族のカタチは変わっていくのでしょうか? この章で少し見ていきたいと思います。

企業の取り組みは

2016年2月現在での日本国内の企業の取り組みをいくつか見ていきます。

携帯電話会社の家族割引サービスをご存知だと思います。このサービスに、同性パートナーも適用できるようになってきています。

また、生命保険の受取人に、同性パートナーを指定できるようになってきました。結婚式場では、同性カップルの結婚式にも対応する所が増えてきています。

このように、従来では家族とされてこなかった同性のパートナーも家族として対応する会社やサービスが、様々な業種において広がってきています。

そして、LGBTなどの性的少数者の社員に配慮した制度についての取り組みも進んでいます。

・エントリーシートの性別欄削除

・社内規程で性的指向・性同一性での差別禁止

・同性カップルにも慶弔祝いや特別休暇が支給

などです。

これらの動きは、近年のLGBTや性的少数者への関心の高まり、一部の自治体で同性パートナーシップの制度が始まったこと、2020年の東京オリンピック・パラリンピックを控えていることとも関係しているかもしれません。

いずれにせよ、今後も大企業だけではなく中小企業も、都市圏だけでなく地方にも、この動きは広がっていくのではないかと考えられます。

未来の『家族』のカタチは

前のページでは、同性パートナーも『家族』として対応する取り組みが進んでいることを紹介しました。

将来、『家族』のカタチは変化していくのでしょうか。

◆カップルのカタチ

・同性同士の結婚や、それに準じた制度が法律で認められるようになるのでしょうか。(次のページでは、世界にあるパートナー制度の主なものを紹介します)

・いつトランスジェンダーの人の性別の変更要件が緩和されるでしょうか。(現在の国内法では、性別変更には手術を要するなど、厳しい要件が課せられています)

◆子どもをもち、育てるカタチ

・子どもをもつシングルマザーやシングルファザーが、同性パートナーと暮らすケースが増えていくのでしょうか。(血縁のない親子関係が含まれる家族をステップファミリーと呼ぶそうです)

・同性カップルが、生殖補助医療により子どもをもつケースが増えていくのでしょうか。

◆共に生きていくカタチ

・気の合う仲間同士が緩やかに連携し合い、医療や看護が受けられるような社会が広がっていくのでしょうか。

近い将来、従来のイメージでの家族のカタチが、少しずつ変化していくのでしょうか?

パートナー、親と子、近くに暮らす仲間。

もしかしたらその変化は、すでに始まっているのかもしれません。

世界を見てみましょう

カップルのカタチ

世界にあるパートナー制度の主なものを調べてみました。

◆同性結婚

・同性カップルが男女のカップルと同等の権利を保障されるもの

◆PACS(パックス:民事連帯契約)

・男女のカップルも同性カップルも、共同生活を結ぶために締結される契約

・婚姻より規制が緩く、同棲より法的権利をより享受できる

◆シビルユニオン

・「法的に承認されたパートナーシップ関係」を指す

・国や地域によって異なる名称で採用され、内容も様々

世界のパートナー制度

◆デンマーク

1989年、世界初の同性パートナー制度

2012年、同性婚を承認

◆フランス

1999年、パックス(PACS:民事連帯契約)制度成立

2013年、同性婚を承認

◆アメリカ

2000年、シビルユニオン制度がバーモント州で成立

(異性間の婚姻とほぼ同じ法的権利)他の州にも広がる

2015年、連邦最高裁で同性婚を認めない事は違法と判断

(事実上、同性婚が認められる)

世界には様々な制度があり、20世紀後半から採用している国があるのですね。

bottom of page